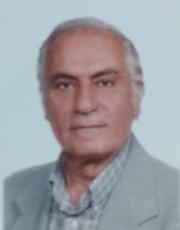

وُلد الفنان حسن مسعودي عام 1944م، في مدينة النجف جنوبي العراق، وهي المدينة الساحرة التي عُرفت بطابعها المحافظ وببنيتها الاجتماعية المتماسكة، ووسط بيئة صحراوية جافة لكنها تحمل في داخلها حياة ثقافية وروحانية نابضة، تظهر بوضوح في الاحتفالات الجماعية والمناسبات الدينية الكبرى؛ وفي هذا المحيط الممتزج بين الانضباط الديني والاحتشاد الروحي، بدأت ملامح شغف "المسعودي" بالفن تتشكّل مبكرًا، رغم القيود التي كانت تُفرض على الصور والتمثيلات البصرية في مدينته الأم. ومع ذلك، استطاع أن يجد طريقه نحو الرسم والكتابة اليدوية، وأن يخصص جزءًا من موارده المحدودة لشراء الورق والألوان التي كانت نادرة نسبيًا آنذاك؛ يقول المسعودي:

"بالنـسبـة لي شـخصـيًا رأيت وعـشت هـذا الديكور الخطي منذ الطـفـولة. كنت أسبح في عالم الخط، في الدار والمـحلة والمدينة بأ كملها. مدينة النجف التي ولدت فيها هي مدينة مقدسة لم يكن فيها أي مظهر مرئي لصور الأشكال البشرية؛ اكـتـشافي للخط يعود أيضأ إلى خالي الهاوي للخط في دارنا بالمحلة القديمة بجانب مسجد الإمام علي؛ في الخامسة من عمري كنت منبهـرًا برؤيته وهو يخط بقلم القصب والحبر الأسود السائل على الورق الأسمر. كان مؤِّلفا لكتب تاريخية".

عام 1961م، كانت مدينة بغداد بمثابة البوابة الواسعة التي انفتح "المسعودي" من خلالها على عوالم فنية جديدة؛ فيها تتلمذ على يد مجموعة من الخطاطين الذين نهل منهم أصول الحرفة وتقنياتها الدقيقة، وتعرّف على معارض الفن الحديث التي تركت في داخله أثرًا بالغًا؛ تلك الفترة شكّلت نقطة تحوّل، إذ أدرك أن شغفه بالرسم لا بدّ أن يتطور عبر دراسة أكاديمية منظمة؛ لكن العراق في تلك السنوات كان يعيش اضطرابات سياسية، غادر "المسعودي" العراق على إثرها عام 1969م، نحو فرنسا، حمل معه حرية الفنان التي طالما حلم بها، لكنه حمل أيضًا جراح التجربة وما خلفته من حزن داخلي.

وفي باريس عاصمة الضوء، التحق بمدرسة الفنون الجميلة ودرس الرسم التصويري، غير أن الخط العربي بقي جزءًا لا ينفصل عن حياته؛ استخدمه "المسعودي" بداية في تصميم عناوين المجلات العربية ليتمكن من دعم دراسته، ثم بدأ الخط شيئًا فشيئًا يتسلل إلى أعماله التصويرية، إلى أن أصبح العنصر الرئيس الذي يطغى على مشروعه الفني، ويحلّ محل الرسم التقليدي.

عام 1972م، شكّل نقطة انطلاق جديدة لـ"مسعودي"؛ فبالتعاون مع الممثل "غي جاكيه" ثم الموسيقي "فوزي العايدي"، صمّم عرضًا فنيًا حيًا مبتكرًا حمل عنوان "أرابيسك"، يقوم على رسم الخط العربي مباشرة أمام الجمهور، بينما تُعرض حركته الخطية على شاشة كبيرة. وعلى مدى ثلاثة عشر عامًا، تنقّل العرض بين فرنسا وأوروبا، ممزوجًا بالموسيقى والشعر والإلقاء؛ وقد منحت هذه التجربة "المسعودي" فهمًا أعمق لإيقاعات الخط وإمكانات الحركة، ودفعته إلى التحرر من ثقل القواعد الصارمة، والانفتاح على عفوية الإيماءة وسرعة التنفيذ وتدفق الشعور داخل اللحظة الفنية.

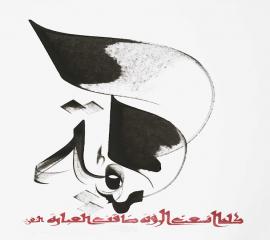

هذا التحول جعله يعيد التفكير في علاقة اللون بالحرف؛ فبدل الاقتصار على الأسود التقليدي، انفتح على ألوان متعددة تُجسد انفعالاته الداخلية؛ أصبحت ضرباته أكثر قوة واتساعًا، والخطوط تتنفس داخل فضاءات مفتوحة، وتتمدد عبر اللوحة بصيغ أقرب إلى الإيقاع الموسيقي منها إلى البناء الهندسي الجامد؛ واستمر في تقديم عروض ارتجالية أخرى عُرفت باسم "خط الظل والضوء"، يظهر فيها النص أمام الجمهور كأنه ينمو من العتمة نحو الضوء، بينما تتداخل الخطوط الدقيقة والسميكة في زمن حيّ، قبل أن يتوازن الحرف في لحظته الأخيرة باتساق بصري يبلغ ذروته حين تكتمل الكلمة.

هذا النوع من الأداء جعله أقرب إلى مفهوم "الخط الحركي"، أي الخط الذي لا يُقرأ فقط، بل يُشاهد ويُسمع ويُحسّ كفعل حيّ. ومن خلاله تمكّن من إعادة اكتشاف التكوين البصري للحرف العربي، حيث لا يعود الحرف مجرد وحدة لغوية، بل يصبح جسدًا يتحرك ويتنفس، ويعبر عن المزاج والنبض الداخلي للفنان، يقول المسعودي:

"على الخطاط استيعاب جميع جوانب الثقافة المتعلقة بفنه. فالممارسة تُنمّي المعرفة المُخزّنة تدريجيًا في الجسد، وتُطلق العنان لتعبيراتٍ دقيقةٍ لا تُحصى. تُساعد قواعد الخط على ضبط انفعالاته الداخلية ومنع مشاعره من الانغماس... لكن على الخطاط تجاوز هذه القواعد المُحدّدة. ولتحقيق هدفه، عليه أولًا الالتزام بهذه القيود، ثم تجاوزها. ذلك لأن أي عمل خطي حقيقي يجب أن يتضمن شيئًا غامضًا، شيئًا مُراوغًا وقويًا، يتجاوز القواعد".

ابتداءً من الثمانينيات، بدأ المسعود مسيرته في إصدار الكتب المتخصصة؛ ففي عام 1980م، نشرت له دار فلاماريون في باريس أول كتبه عن الخط العربي له باللغتين: العربيّة والفرنسيّة، ضمنه خلاصة بحوثه في الجوانب التقنية والجمالية والاجتماعية لهذا الفن العربي الخالص، وقد زيّن الكتاب برسوم وخطوط، وتمت إعادة طباعته أكثر من مرة، ثم أصدرت له الدار نفسها عام 1986 كتابًا بعنوان "حسن المسعود الخطاط". وفي عام 1991 أصدر كتابًا جديدًا يتضمن خطوطًا بنصوص لجبران، كما نشرت له دار فبيوس في العام ذاته كتابًا يضم 130 عملاً فنيًا من الخط العربي؛ ثم تتالت مساهماته في تخطيط ورسم العديد من الكتب الأدبية الصادرة في باريس،

وتوسّعت إصداراته لاحقًا بالتعاون مع كتّاب عالميين، فأصدر عام 1997 كتاب "الحديقة المفقودة" مع الكاتبة أندره شديد، وفي العام نفسه نشرت له دار الترناتيف كتاب "خطوط الأرض". وفي عام 1998 صدر له كتاب بالاشتراك مع الكاتب الفرنسي جاك سالومي، يضم 65 لوحة من أعماله. ثم تتابعت إصداراته، فصدر في 1999 كتاب "سفر الطيور"، وفي عام 2000 كتاب "دفتر خطاط" المستلهم من رباعيات جلال الدين الرومي.

وفي عام 2002م، أصدرت له دار فلاماريون كتابًا جديدًا عن الخط العربي، تلته مجموعة كتب أخرى أبرزها "خطوط الحب 2003م، ومجموعة "خطوط الإنسان" التي ضمّت 65 لوحة مختارة من أعماله، إضافة إلى كتاب "بعيدًا عن الفرات" الصادر عام 2004م، والذي تناول مسيرته الفنية وحياته الشخصية، إلى جانب كتاب آخر أصدره في العام نفسه عن ملحمة جلجامش.

لاحقًا، وسّع مسعودي دائرة اشتغاله الفني حين تعاون عام 1995م، في تصميم عرض "باليه سليم" مع الراقص الأول في أوبرا باريس "قادر بلعربي"، ومع المغنية "حورية عيشي"، وبإشراف المصممة "ميشيل كاليمينس"؛ وقد شكّل هذا التعاون تأكيدًا على أن الخط بالنسبة له ليس مجرد كتابة، بل مادة فنية قابلة للاندماج مع مختلف فنون الأداء والحركة والموسيقى.

ورغم وجوده الطويل في فرنسا، ظل مرتبطًا بهوية الحرف العربي ودلالاته الفلسفية التي يُتقن تفاصيلها وفنيتها المختلفة؛ وواصل صناعة أدواته الخطية بنفسه، من أقلام وأحبار، محضرًا مكوناتها بدقة، ومعتمدًا على خبراته المتراكمة التي اكتسبها في بغداد. كما شارك في العديد من المعارض العالمية التي استعرض فيها أعماله الخطية، ونشر ما يقارب عشرين كتابًا تُوثّق تجربته الممتدة. وغالبًا ما يعتمد مسعودي في لوحاته الفنية على نصوص شعراء ومؤلفين وفلاسفة من الثقافتين العربية والأوروبية؛ ومن بين هذه الأعمال لوحة "المرأة شعاع من نور إلهي" التي رُسمت عام ١٩٨٧م، وهي مستوحاة من كلمات الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي؛ بالنسبة لمسعودي، فإن إعادة إنتاج قصيدة بالخط العربي لا تعني مجرد تقديمها بأسلوب معين، بل تُمكّنه من فهم المعنى الباطني للكلمات.

أسهمت التجارب الطموحة لحسن المسعود، التي ارتكزت على القراءة المتعمقة والمشاهدة الدقيقة والدراسة التجريبية إلى جانب كتابة البحوث في جماليات الحرف العربي، في تشكيل رؤيته الخاصة وبناء أسلوب جمالي متفرد؛ وقد سمحت له هذه التجارب بمواجهة مبادئ جديدة وتصورات معاصرة في عالم الخط العربي، فقدم صيغة ثقافية مبتكرة تمتلك استقلاليتها عن كثير من التجارب الحروفية السائدة. وتميّز هذا الاتجاه بقدرته على الانسجام مع إيقاع الحياة الحديثة وذائقة الإنسان المعاصر.

نال مسعودي عدة تكريمات مرموقة، منها جائزة بيير كاردان عام 2003م، في المهرجان السابع للكتابة وكتابة الرسائل"، وتكريم من "مهرجان ديجون بون للموسيقى المقدسة" عام 2010م، إضافة إلى ميدالية من بينالي الشارقة للخط عام 2014م، فضلًا عن تكريمات عديدة من مدن أوروبية مثل: ريزيه وسان أبولينير وفيجياك.

يُمكن القول إن "المسعودي" استطاع أن يصنع تجربة فنية متفردة، تجمع بين إرث الخط العربي الكلاسيكي، وروح التجريب، وإيقاع الحركة، وجرأة اللون، ليقدّم خطابًا بصريًا جديدًا، أكثر تحرّرًا وانفتاحًا، جعل من الحرف العربي مساحة للإبداع اللامحدود؛ لذلك تعكس أعمال "المسعودي" ذات الطابع البنائي محاولة واضحة لمواكبة التطور الإنساني والفني الحديث، فهي ليست بعيدة عن حركة التغيير التي يعيشها العالم؛ ورغم أن بداياته كانت متأنية ومحافظة أحيانًا، فإن أعماله اليوم ترتبط بوضوح بروح العصر، وبالتحولات الفكرية والعلمية والجمالية التي يشهدها العالم المعاصر، التي تسعى لأن يخرج الحرف العربي إلى متلقي عالمي، يسعى لجماليات أكثر حداثة في التكوين واللون والتصميم.

يتفنن وينتج "المسعودي" لوحاته؛ وكأنه يسعى إلى منح الحرف العربي صفات تشبه الأشكال الثلاثية الأبعاد، رغم عمله داخل مساحة ثنائية؛ وهذا يختلف تمامًا عن أسلوب الكثير من الخطاطين الذين يركزون على نقل الحرف كما هو بصورته التقليدية، وفق قواعده القديمة، باعتباره رمزًا دينيًا وروحيًا ثابتًا؛ أما "المسعودي" فإنه ينظر إلى الحرف بوصفه شكلاً بصريًا حيًّا يمكن تطويره وتغيير طريقته في الظهور، يقول المسعودي:

"أريد أن أكون كمُخرج للحروف على مســرح الورق، أريد لحروفي أن ترقص على الورق. فأقلص حرفا وأطيل آخر. أعطي اسـتقامة لما هو منحني، وأدوّر ما هو مستقيم؛ وليسـت هذه التغـيرات على الحروف مجانـية؛ إنما اعملها بهدف أن تقـبل كلها الدخول في العملـية الجماعية للتكوين الخطي الذي احلم به. وعندما تقـبل الحروف كلها بذلك، وتطير فرحة فأطير معها، واهبط معها عندما تهبط؛ أشاركها بكل حركاتها، وتشاركني بكل أحاسيسي".